�ԊO�������R���͉Ɠd���i�ł������g�p����Ă��܂��B���ꂪ�����悤�ɏ������Ȃ�A�ȒP�ő�ϗ��p���₷���Ȃ��Ă��܂��B

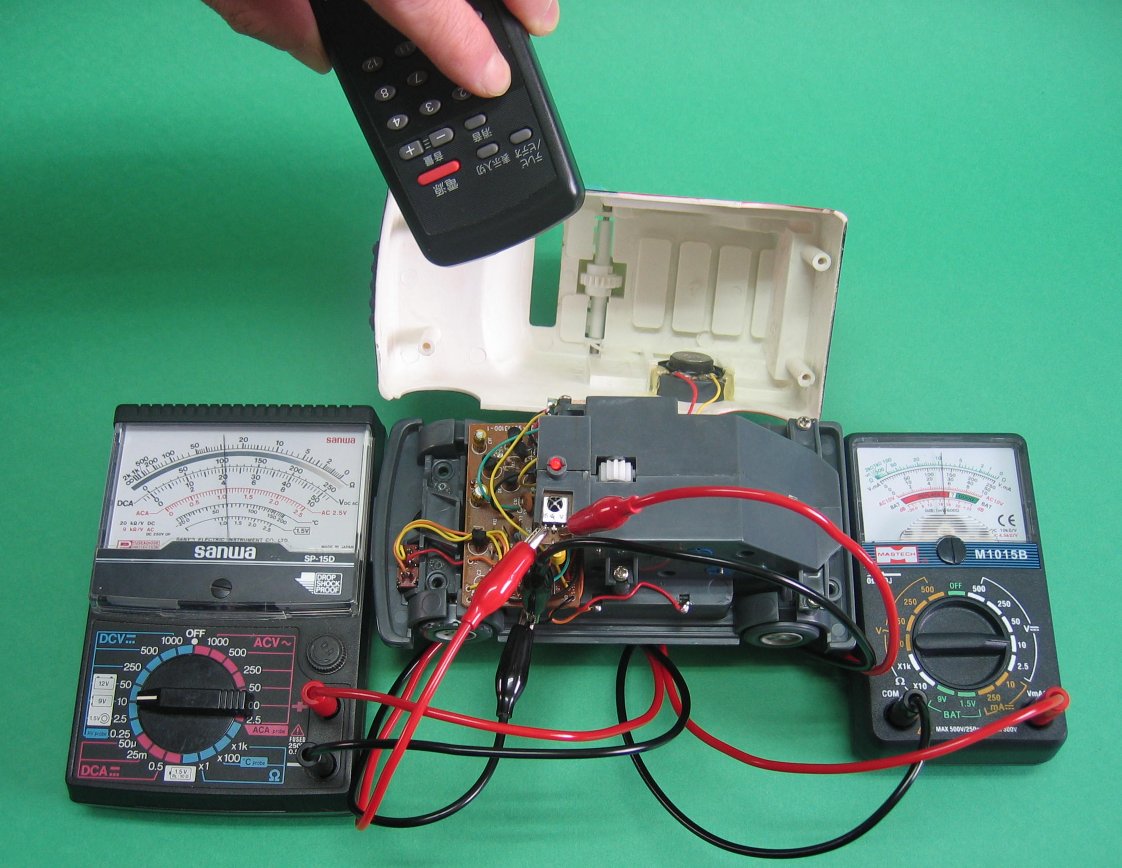

�`�F�b�N���ȒP�ŃA�i���O�E�e�X�^�[���g�p������Ƃ��ȒP�ɗǔۂ�������܂��B

�������o�͐M���d���A�E�����d���d��

�u�ԊO��������W���[���v�̓g�����W�X�^�Ɠ����l��3�{���ł��B1�{���d���A����1�{���M���̏o�͒[�q�A�����Ďc�肪���ʂ̃O�����h�[�q�ƂȂ��Ă��܂��B

�[�q�̈ʒu�͕i��ɂ���ĈႢ������܂�����A���[�J�[�̎����Ŋm�F���Ă��������B�ł��ȒP�ɔ��ʂ��邱�Ƃ͏o���܂��B

��ʓI�Ȃ��̂ł̒[�q���ʕ��@�ł��B

- �d�����C�����邢�͊�ォ��GND��������B

- �P��GND�Ǝ�����W���[���̒[�q���e�X�^�[�̓��ʃe�X�g����GND�[�q���m�F����B

- ��������̓d�����I���ɂ��Ď�����W���[���̑��̒[�q�̓d�����`�F�b�N����B�d����5V���ł���Γd���[�q�A�������1V���Ⴂ�[�q���o�͒[�q�ł��B

�o�͒[�q���������܂�����A���悢�������W���[���̓���`�F�b�N���s���܂��B

- �e�X�^�[�̍��F����GND�[�q�ɐڑ��A�ԐF�����o�͒[�q�ɐڑ����܂��B���背���W�͒����d��10V�ɃZ�b�g���܂��B

- ��������̓d�����I���ɂ��āA�����R���i�Ɠd���i�̃����R���ł��悢�j��������W���[���Ɍ����Ăǂꂩ�̃{�^���������M���𑗂�܂��B

- �e�X�^�[�̓d�������݂�菭������������A�ׂ����U�����Ă���̂�������Ǝv���܂��B���̏�Ԃł���Ύ�����W���[���͐��킾�Ɣ��f���܂��B

�ԊO�������R���̐M����30�`40KH���ŕϒ�����Ă��܂��B�O���Ƌ�ʂ����邽�߂ł����A�ϒ����ꂽ�M������{���̐M�������o�����߂̉�H�i�k�r�h�j���ԊO��������W���[���ɑg�ݍ��܂�Ă��܂��B

�܂��A���̎��g���̈Ⴂ�ɂ���ނ�����܂����璍�ӂ��K�v�ł��B��ʓI�ɑ����̂�38KHz�A40KHz�ł��B

�����Œ��ӂ��Ē��������̂ł����A�e�X�^�[�̐j���U������悤�ɐU��Ă����̂́A�{���̐ԊO�������R���̐M�����f�W�^���M���ł���������ł��B�Ⴂ���g���̏ꍇ�͐j�̐U��Ƃ��Ă݂邱�Ƃ��o���܂��B

�I�V���X�R�[�v�Ŕg�`���ϑ�����悤�ɁA�A�i���O�E�e�X�^�[�̐U�������Ĕg�`��z������̂��ʔ����ł͂���܂��B

�ԊO��������W���[���̏ڂ����͐�厑�������ĉ������B

(2007/03/16)

�������Ĉ����ł���A2�[�q�̎g���₷���}�C�N�ł��̂ł�������Ɍ��炸�A�����̉����@��ł��g�p����Ă��܂��B

��������ł͓d�q�s�A�m�Ȃǃ}�C�N�̕t���Ă�����̂ɂ́A���̂d�b�l���g���Ă���Ǝv���܂��B

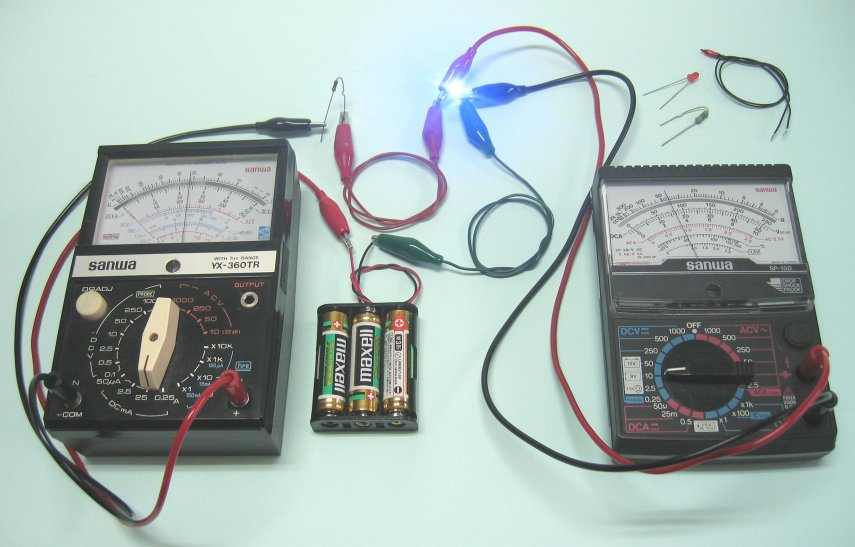

�Ƃ���ŁA���̃}�C�N�̗ǔۂ̔���͂ǂ̂悤�ɂ��Ă����܂����B���̓A�i���O�E�e�X�^�[���g�����ȒP�ȕ��@�Ńe�X�g���Ă��܂��B

���@�́A

- �e�X�^�[���R�����K�������W�ɃZ�b�g���܂��B

- �e�X�^�[�_�̐ԑ�(-)���d�b�l�̂b�n�k�c���ɓ���,����(+)���g�n�s���ɓ��Ă܂��B

- �d�b�l�̎�ނɂ����܂����P�`�RK���ʂ��̒�R�l�������܂��B

- �����Ń}�C�N�Ɍ������Đ��ƌ����������𐁂�������l�ɏo���Ă��܂��ƁA�j�����������U���Ǝv���܂��B

- �R�C�S�̗l�ɂȂ�d�b�l�͐��킾�Ɣ��f���Ă��܂��B

�@ |

���N���b�N�ɂĊg�� |

�d�b�l�̌����\���Ȃǂɂ��Ă͐�厑�������ĉ������B

(2007/03/09)

�H��͏��X��V�ł����A���^�����ɂ��Ďq���S�ɖ߂����C���ō���Ă݂Ă��������B

�ޗ��͎q���B�₨�����g�����������M�𗘗p���č��܂��B

�@�@�@

�@�@�@

���M�̗��[���~�m���V�N���b�v�ŁA�c�̕��������߂�悤�ɍ���ĉ��H���܂��B

������̍�Ƃ͒�R�l�𑪒肵�Ȃ���̍H��ɂȂ�܂��B���ɋ}���ȕω������܂�����T�d�ɍ�Ƃ��Ă��������B

���ԕ������u�u�̎��^�v�ɐ؍��݂����āA���M�̐c�̕��������A�d���̒ʂ蓹���������Ē�R�l��傫�����܂��B

��ӏ��ō�낤�Ƃ���Ǝ��s���₷���̂ŁA�Q�`�R�ӏ����炢�ɕ������ق�����肭�s���܂��B

�ړI�̒�R�l�ɋ߂Â��悤�ƁA�]��~���o���Ȃ������ǂ��ł��傤�B�}�Q�O�`�R�O���͈̔͂Ȃ�u�ǂ��v�Ƃ��܂��B

���M�̐c�͐܂�₷���A�����ł������ȗ͂��|����ƊȒP�ɐ܂�Ēf�����Ă��܂��܂��B

�_�炩�����M(HB,B,2B-6B)�����d�߂̉��M(F,H,2H-9H)�̕������₷���悤�ł��B

�܂����I�������A�J�̕������u�G�|�L�V�v�ڒ��܂Ŗ��߂�悤�Ɍł߂Ēu�����������߂��܂��B�������ɉ���Ƌ�J���܂�����ˁB

�V�����n�̂悭���J�b�^�[���g���č�Ƃ��܂�����A���ꂮ�����������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��ĉ������B

(2006/11/06)

��������ɂ���R�g�p����Ă��܂����A�d���i�����j�Ƃ̈Ⴂ�ɂ��Đ������Ă����̂��ǂ����Ǝv���܂��B

�����ޗ��������悤�ł�����A�ȒP�Ȏ��������Ă݂�̂��ʔ����ł��傤�B

�d���ƐԐFLED�A�FLED�̂R��ނŎ��������Ă݂����Ǝv���܂��B

������H�̒�R��͓d�������ׂ̈ɓ���Ă���܂��B

|

���N���b�N�ɂĊg�� |

|

|

|

�����̌��ʂ��玟�̂悤�Ȏ���������܂��B

- �@�P�F�d���i�����j�̏ꍇ

- �Ⴂ�d���ł��_������B

- ����d�����傫���B

- �ǂ̕�������ł��_�����m�F�ł���B

- �@�Q�F�ԐF�k�d�c�̏ꍇ�i���F�A���ΐF�k�d�c�Ȃǂ����l�j

- �Q�u�ʂ̓d���łȂ��Ɠ_�����Ȃ��B

- ����d���͏��Ȃ��B

- �_����A�d���̕ω��ɑ��ēd���̕ω����傫���B

- �P�O���`�ȏ�ł͂�������邳�ɕω����Ȃ��B

- �@�R�F�F�k�d�c�̏ꍇ�i���F�k�d�c�����l�j

- �R�u�ʂ̓d���łȂ��Ɠ_�����Ȃ��B

- ����d���͏��Ȃ��B

- �_����A�d���̕ω��ɑ��ēd���̕ω����傫���B

- �ԐF�k�d�c�Ɠ��l�P�O���`�ȏ�ł͂�������邳�ɕω����Ȃ��B

�����̓�����m������ŗ��p����Ɨǂ��Ǝv���܂��B

��������́u���錕�v�Ȃǂł́A�P�R���d�r�R�{�ŐF�k�d�c���P�O�ȏ������Ɏg�p���Ă���܂����A��������ƋP���Ă��܂����B�d���ł͂ƂĂ��o���Ȃ��|���ł��B

(2006/11/06)

���̃��[�^�[�͍\�����ȒP�ł����A�d����ڑ�����Α���]���܂��B�����ēd���̋ɐ����t�ɐڑ�����t��]���܂��B

���̏㉿�i�������A�߂��̂��X�ŊȒP�Ɏ�ɓ���Ǝv���܂��B

����Ȗ�Ō�������ɂ��]��Y�ގ����Ȃ��Ǝv���܂����A�������A�������̂�������h�N�^�[�ƒv���܂��ẮA������Ƒ҂��Ē��������Ǝv���܂��B

�u���V�t���c�b���[�^�[�̍\���ƌ����ɂ��Ă͐捏�����m���Ǝv���܂��B�����Ċm�F�����ꂽ���̂ł�����A�u�}�u�`���[�^�[���v�̂g�o�i�����N�y�[�W�Q�Ɓj�Ȃǂ����Ē�����Ηǂ����Ǝv���܂��B

��������̏C���Ń��[�^�[�ɖ�肪����Ǝv���鎞�A���[�^�[���u���v���u���Ȃ��v�̂��̔��f�őΉ������Ă��܂��H

�m���Ɂu���Ȃ��v�͖̂�肠��ł��B�ł��A�ǂ����āu���Ȃ��v�̂����m�F�����鎖���Ӗ������邱�Ƃ��Ǝv���܂��B

��͂肱���͕��������Ă݂鎖���K�v���Ǝv���܂����@���ł��傤�B�F����͂ǂ�����܂����H

���āA���̓��[�^�[�̕����̑O�ɂ͕K���e�X�^�[�Œ[�q�Ԃ̒�R�𑪒肵�Ă��܂��B��R�l�̓��[�^�[�̎�ނɂ�菭���Ⴂ���L��܂��B

�����āA�w��ŃV���t�g���������ɂ�������Ɖ�]�����Ȃ���A�e�X�^�[�̐j�̐U����m�F���Ă��܂��B�j�̐U�ꂪ�傫�����͕��������Ă݂鉿�l���傢�ɂ���Ƃ��ł��B

�������u���ɂ������v�Ə����܂������A�����C�t���ꂽ���͗��ł��B�u���V�t���c�b���[�^�[�͉�]������ƒ������d�@�Ƃ��ē����A��]�̕����ɑΉ����钼���d�������܂��B����Ȗ�Ńe�X�^�[�ł̒�R���肪�������v��Ȃ��Ȃ�܂��B

�b��߂��āA�e�X�^�[�̐j�̐U�ꂪ�傫�����̓u���V�ƃR�~�e�[�^�[�����ɖ�肪���邱�Ƃ���������ł��B

�܂����[�^�[�̖��_�͖w�ǂ����̕����ɂ��̏�ł��B�S���͈ꌩ�ɔ@���A��x�͕������Ă݂܂��傤�B

��̃u���V�t���c�b���[�^���������d�@�ł�����Ƃ̘b�ł����A���[�^�[�̒[�q���e�X�^�[�ɐڑ����A�c�b�d�����背���W�ɂ��ăV���t�g����]���Ă݂�Δ[���o����Ǝv���܂��B�����Ă݂Ă��������B

(2006/10/11)

�����o�Ȃ��ȂǁA�X�s�[�J�[�̌̏Ⴊ�������ƕ�����ƁA���C�Ȃ��������Ă���Ǝv���܂��B���͎��������ł����B

�ł��A��������̏ꍇ�͓��ɋC��t���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��ˁB

��������̏ꍇ�́A�d�q��H���ȒP�ɂ��邽�߂ɁA�d���̒��������X�s�[�J�[�ɗ����Ă���ꍇ�������悤�ł��B

�����d���������ƌ������́A�ڑ��̎d���ɂ���ăX�s�[�J�[�̃{�C�X�R�C�����O���ɉ�����邩�A����Ɉ������܂�邩�̓��������鎖�ɂȂ�܂��B

�O���ɉ�����Ă���ꍇ�͂܂������A����Ɉ������܂�Ă����Ԃł��ƁA�R�[���ƃ{�C�X�R�C���̐ڒ��ʂɈ��������������ɗ͂������܂��B���̏�Ԃ����������Ζ�肪��������\���͍����Ȃ�Ǝv���܂��B

�̏�̔��f�ޗ��̈�Ƃ��āA�u�����������Ȃ����v�ƌ����Ď������܂ꂽ�悤�ȏꍇ�A�X�s�[�J�[�̔z�����t�ɐڑ����Ă݂܂��B���͏��X����Ă��܂����A�傫�ȉ����o��Ǝv���܂��B

���̂悤�ȏꍇ�̓R�[���ƃ{�C�X�R�C���̐ڒ����O��Ă���Ǝv���܂��B

�X�s�[�J�[���C�����邢�͌������ꂽ�ꍇ�A�z���������Ă������������߂��܂��B

���āA���̃X�s�[�J�[�̃v���X�ƃ}�C�i�X�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���H�@�܂��A�ǂ̂悤�ɒ��ׂ���悢�̂ł��傤���H

���̒��ׂ�����ł́A�R�[�����O���ɓ��������ɓd���𗬂����Ƃ��̃v���X�����A�X�s�[�J�[�̃v���X(+)�[�q�̂悤�ł��B

�F������e�X�^�[�Ȃǂ��g���Ē��ׂĂ݂Ă��������B�e�X�^�[�ł͗ǂ�������Ȃ��ꍇ�́A1.5V�̊��d�r�ڐڑ����Ă݂܂��B

���������A��������̒��ɂ����A�X�`���[���̏����ȐF�����A�X�s�[�J�[�̏�Ńs�����s�����Ɣ�ђ��˂���̂�����܂����ˁB

���̎�ނ��`���F�X�ł����A�X�C�b�`��������̒�R��0�I�[���Ȃ̂ł��傤���H�@�F����͑��肵�����Ƃ�����܂����B

�@���������A�F�X�ȃX�C�b�`�̒�R�𑪒肵�Ă݂�Ɩʔ����ł��B�܂��A�ړ_�����܂Ȃǂ��������ł�����A�h�z������̕ω��̗L���Ȃnj��Ă݂�̂��ʔ����Ǝv���܂��B

����ɂ̓f�W�^���E�e�X�^�[(DMM)�̕���������₷���Ǝv���܂��B������\�ɂ����܂����B

��������ɂ���ĉ��̑傫�������܂��܂ł����A��x���肵�Ă݂�̂��ʔ����Ǝv���܂��B

�@��������瑪�肵�Ă݂Ă��������B

�܂��A���[�^�[�ɂ͂ǂ�ʗ���Ă��邩�A�m���Ă����̂��ǂ����Ǝv���܂��B

���H�A���@�ł����H�A�F����Ȃ�ǂ�����܂����H

�d���X�C�b�`�͐��Ă���͂��Ȃ̂ɁA�킸���ł����d��������Ă��܂��B

�R���s���[�^���g�p������������ł͂悭����܂��B�V�Ȃ��Ă������̊Ԃɂ��d�r�������Ȃ��Ă��܂��b�͗ǂ������܂��B

��������̎�����̕��X�ɒm���Ă��Đ�������ƁA�悭�������Ē�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

��������ɂ���Đ����ƈႢ������悤�ɂ͎v���܂����A��x�����Ă݂�̂��ʔ����Ǝv���܂��B

�d���ɂ͓d�����A���I�ɉςł����d���d��������ƕ֗��ł��B

���ӂ��Ă��������B�����Ďg�p�d�r�ȏ�̍����d���͊|���Ȃ��悤�ɂ��ĉ������B���Ă��܂������ςł��B��Ȃ�������ł�����B